“Frustração” é a palavra mais usada por historiadores da diplomacia quando se referem à relação entre Brasil e Estados Unidos. Nunca distantes, até pela geografia, os dois países nunca foram íntimos, e tentativas de estabelecer uma “relação especial” não vingaram.

Desde que inaugurou em Washington sua primeira embaixada, em 1905, o Brasil reivindica ser tratado de forma diferenciada pelos EUA.

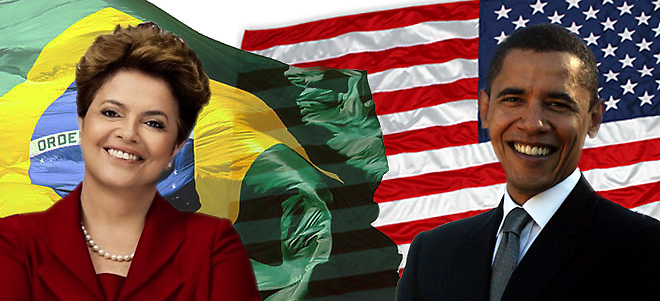

Do outro lado, houve expectativas de um alinhamento automático que foi raro –e que não deve ocorrer sob Dilma Rousseff, se confirmadas mudanças mais de estilo do que de substância na política externa.

Para especialistas, esse padrão se aplica aos governos recentes, a despeito do aumento do status do Brasil e da boa sintonia de FHC e Bill Clinton (1993-2001) e Lula e George W. Bush (2001-2009).

“A 2ª Guerra foi o único período em que o Brasil ganhou com a relação. O país quer ser um igual. Os EUA o reconhecem como parceiro, mas não como igual”, diz o inglês Joseph Smith, autor de “Brazil and the United States: Convergence and Divergence”.

“Pode ser que a descoberta do pré-sal mude a percepção americana, mas temos que esperar”, afirma. Segundo ele, os negócios e o interesse mútuo na estabilidade regional impedem a implosão bilateral.

Em título parecido –”Brasil e EUA: Desencontros e Afinidades” (FGV)– Monica Hirst também elenca desapontamentos.

Foi o caso do segundo governo Vargas (1951-54), quando créditos esperados de Washington não chegaram, e do período da democratização brasileira, em que Brasil e vizinhos lamentaram a ausência de uma solução política para a crise da dívida externa.

Da parte dos EUA, escreve Hirst, houve “descontentamento” com a resistência brasileira em enviar tropas para seguidas guerras, da Coreia (1951-53) à do Golfo (1991) –a Argentina, então em ‘relação carnal” com Washington, mandou soldados a esse conflito.

FHC, LULA

O viéis autonomista da política externa brasileira, consolidado nos anos 70, descontentou os americanos até sob FHC –quando a “normalização” da economia e a adesão do país às normas internacionais dominantes foram prioridades.

“Apesar da excelente química com Clinton, houve muitos atritos. Diferentemente de México e Argentina, a adesão do Brasil a essas normas foi parcial, negociada. A “Economist” chamava o Brasil de ‘laggard’ [retardatário]‘, diz Matias Spektor, da FGV do Rio.

A vulnerabilidade econômica limitava os voos do Brasil. Mas FHC discursava contra o unilateralismo dos EUA, esboçou uma política sul-americana independente e manteve distância de ações polêmicas, como o Plano Colômbia.

Com Lula, as circunstâncias haviam mudado. Tratava-se, diz Spektor, de “gerenciar” a progressiva ascensão do Brasil.

O fato de as diferenças ideológicas serem claras facilitou um relacionamento pragmático com Bush, articulado ainda antes da posse pelo então presidente do PT, José Dirceu, e pela embaixadora Donna Hrinak.

O encontro de Lula e Bush em junho de 2003, em Washington, foi o ‘ápice’ da relação. Mas os acordos assinados enfrentaram entraves burocráticos e baixo empenho político.

Em sentido oposto, os telegramas obtidos pelo WikiLeaks mostram que havia, no Planalto e no Itamaraty, enorme expectativa sobre Barack Obama.

Brasileiros aconselhavam a nova Casa Branca sobre como lidar com Cuba e vizinhos sul-americanos, e queriam ser ouvidos sobre isso. O Brasil se apresentou como possível ponte nas esperadas negociações entre Washington e Teerã.

O tombo começou com o acordo para o uso de bases na Colômbia –Lula não foi informado–, passou por divergências sobre o golpe em Honduras e culminou com a rejeição do acordo mediado no Irã.

O Brasil tem dificuldade de lidar com o funcionamento da política externa dos EUA, na qual o Congresso e a Defesa influem tanto quanto o Departamento de Estado e a Presidência.

O país tem baixa penetração entre os congressistas americanos, que travam o Executivo –vide os impostos sobre o álcool nacional e o atraso da confirmação do embaixador Thomas Shannon, que chegou a Brasília um ano depois de posse de Obama.

“Perdemos um tempo precioso”, disse o chanceler Celso Amorim ao recebê-lo. Segundo ele, as diferenças seriam “administráveis” se houvesse um diálogo “transparente”. Dilma também tocou nesse ponto no discurso de recepção a Obama, ontem.

Fonte: Folha

Desde que inaugurou em Washington sua primeira embaixada, em 1905, o Brasil reivindica ser tratado de forma diferenciada pelos EUA.

Do outro lado, houve expectativas de um alinhamento automático que foi raro –e que não deve ocorrer sob Dilma Rousseff, se confirmadas mudanças mais de estilo do que de substância na política externa.

Para especialistas, esse padrão se aplica aos governos recentes, a despeito do aumento do status do Brasil e da boa sintonia de FHC e Bill Clinton (1993-2001) e Lula e George W. Bush (2001-2009).

“A 2ª Guerra foi o único período em que o Brasil ganhou com a relação. O país quer ser um igual. Os EUA o reconhecem como parceiro, mas não como igual”, diz o inglês Joseph Smith, autor de “Brazil and the United States: Convergence and Divergence”.

“Pode ser que a descoberta do pré-sal mude a percepção americana, mas temos que esperar”, afirma. Segundo ele, os negócios e o interesse mútuo na estabilidade regional impedem a implosão bilateral.

Em título parecido –”Brasil e EUA: Desencontros e Afinidades” (FGV)– Monica Hirst também elenca desapontamentos.

Foi o caso do segundo governo Vargas (1951-54), quando créditos esperados de Washington não chegaram, e do período da democratização brasileira, em que Brasil e vizinhos lamentaram a ausência de uma solução política para a crise da dívida externa.

Da parte dos EUA, escreve Hirst, houve “descontentamento” com a resistência brasileira em enviar tropas para seguidas guerras, da Coreia (1951-53) à do Golfo (1991) –a Argentina, então em ‘relação carnal” com Washington, mandou soldados a esse conflito.

FHC, LULA

O viéis autonomista da política externa brasileira, consolidado nos anos 70, descontentou os americanos até sob FHC –quando a “normalização” da economia e a adesão do país às normas internacionais dominantes foram prioridades.

“Apesar da excelente química com Clinton, houve muitos atritos. Diferentemente de México e Argentina, a adesão do Brasil a essas normas foi parcial, negociada. A “Economist” chamava o Brasil de ‘laggard’ [retardatário]‘, diz Matias Spektor, da FGV do Rio.

A vulnerabilidade econômica limitava os voos do Brasil. Mas FHC discursava contra o unilateralismo dos EUA, esboçou uma política sul-americana independente e manteve distância de ações polêmicas, como o Plano Colômbia.

Com Lula, as circunstâncias haviam mudado. Tratava-se, diz Spektor, de “gerenciar” a progressiva ascensão do Brasil.

O fato de as diferenças ideológicas serem claras facilitou um relacionamento pragmático com Bush, articulado ainda antes da posse pelo então presidente do PT, José Dirceu, e pela embaixadora Donna Hrinak.

O encontro de Lula e Bush em junho de 2003, em Washington, foi o ‘ápice’ da relação. Mas os acordos assinados enfrentaram entraves burocráticos e baixo empenho político.

Em sentido oposto, os telegramas obtidos pelo WikiLeaks mostram que havia, no Planalto e no Itamaraty, enorme expectativa sobre Barack Obama.

Brasileiros aconselhavam a nova Casa Branca sobre como lidar com Cuba e vizinhos sul-americanos, e queriam ser ouvidos sobre isso. O Brasil se apresentou como possível ponte nas esperadas negociações entre Washington e Teerã.

O tombo começou com o acordo para o uso de bases na Colômbia –Lula não foi informado–, passou por divergências sobre o golpe em Honduras e culminou com a rejeição do acordo mediado no Irã.

O Brasil tem dificuldade de lidar com o funcionamento da política externa dos EUA, na qual o Congresso e a Defesa influem tanto quanto o Departamento de Estado e a Presidência.

O país tem baixa penetração entre os congressistas americanos, que travam o Executivo –vide os impostos sobre o álcool nacional e o atraso da confirmação do embaixador Thomas Shannon, que chegou a Brasília um ano depois de posse de Obama.

“Perdemos um tempo precioso”, disse o chanceler Celso Amorim ao recebê-lo. Segundo ele, as diferenças seriam “administráveis” se houvesse um diálogo “transparente”. Dilma também tocou nesse ponto no discurso de recepção a Obama, ontem.

Fonte: Folha

.jpg)

.jpeg)

0 comentários:

Postar um comentário